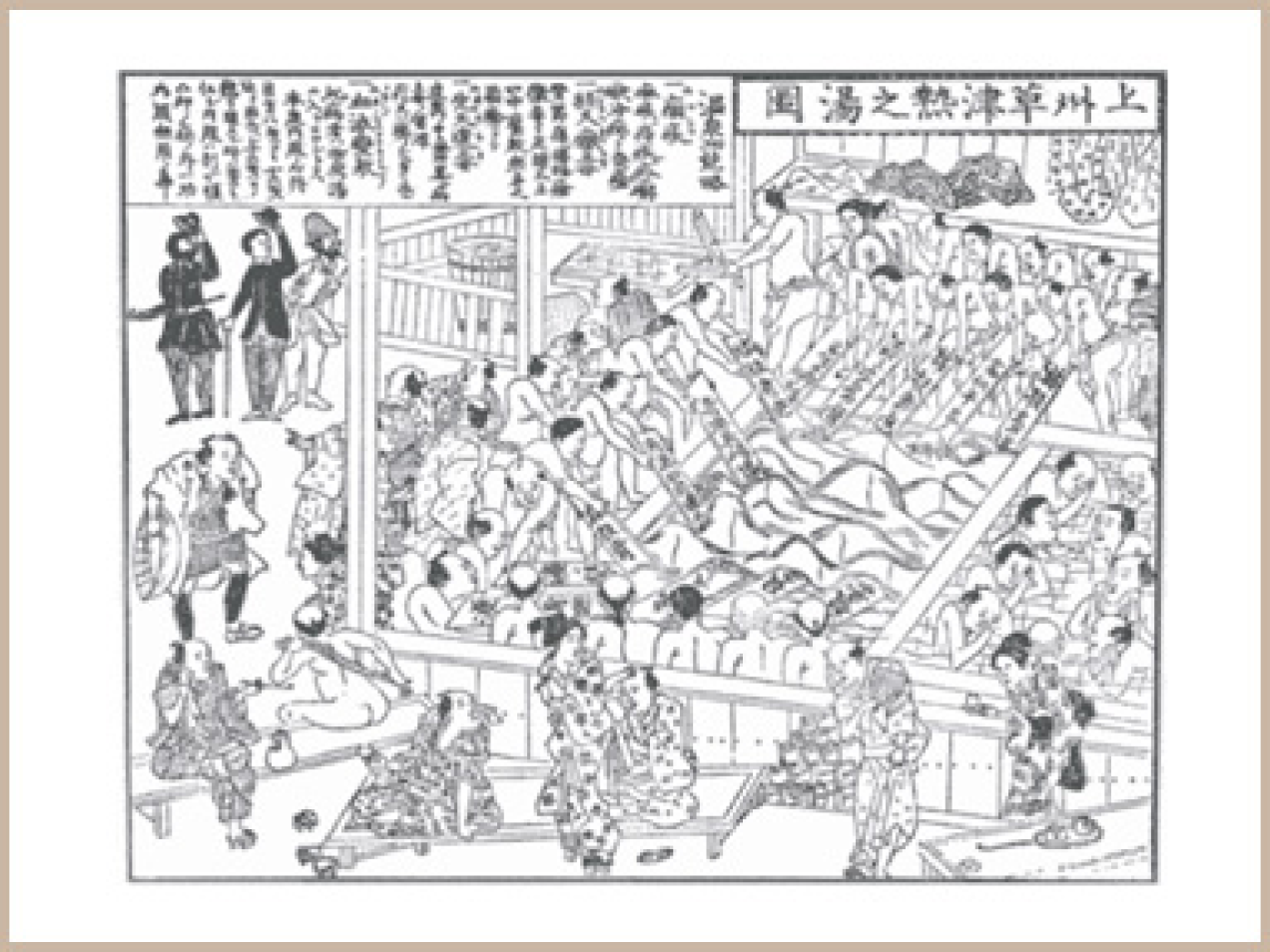

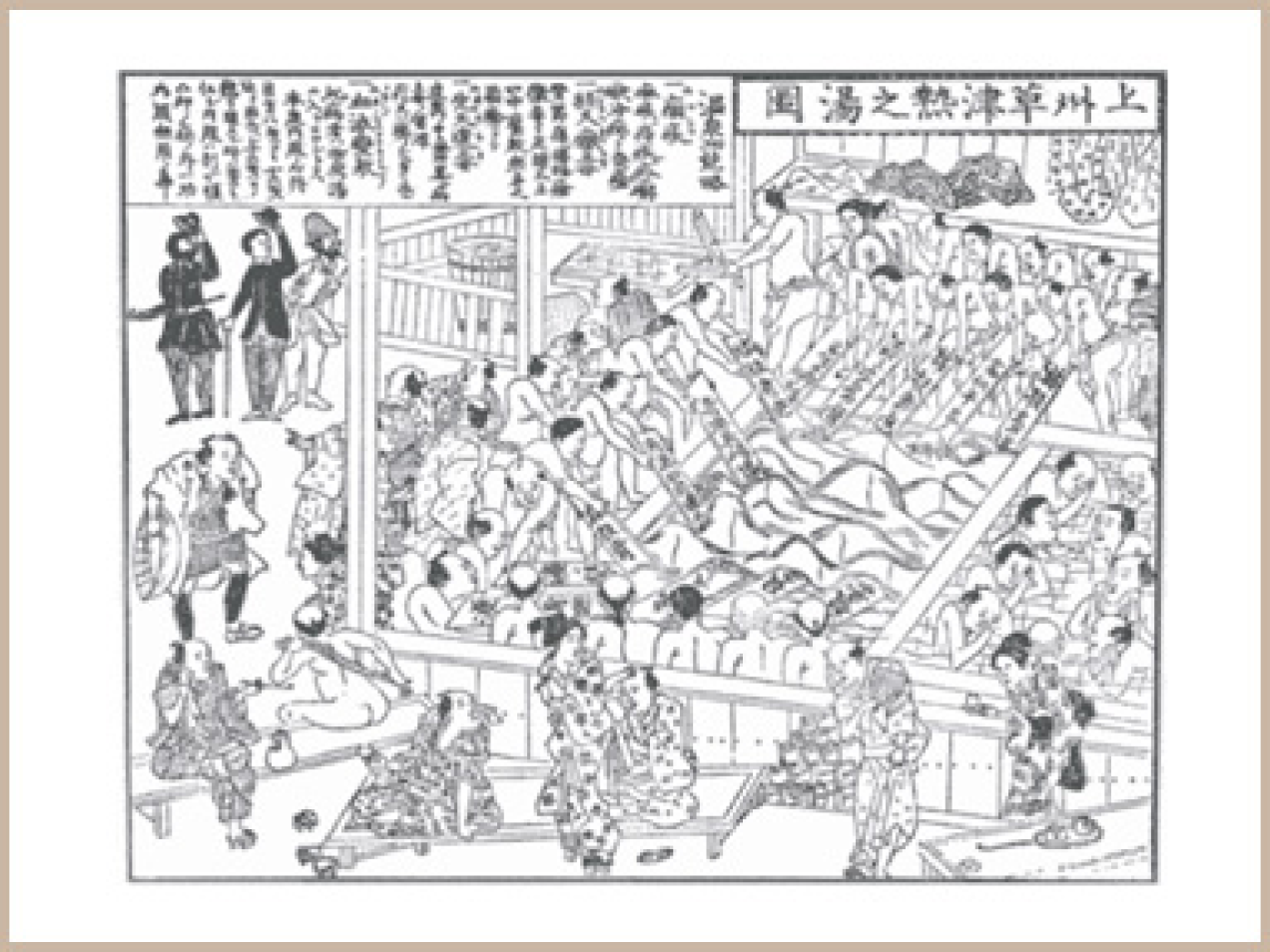

湯もみの歴史

独特な入浴法「伝統湯」

「湯もみ」とは…

草津温泉の源泉は熱く、約50℃近いものがほとんどで、そのまま入浴することはとてもできません。しかし温度を下げるために水を入れたのでは、温泉の効能が薄れてしまいます。そこで、熱い源泉の中に約180cmの板を入れて湯をもみ、入浴できるまでの一定の温度に下げる「湯もみ」が考え出されました。また、「湯もみ」をすることにより、温度を下げるだけでなく、湯を柔らかくする効果や入浴前の準備運動にもなります。

「伝統湯」とは…

草津には江戸時代より、湯を冷ます「湯もみ」や、高温の湯をなるべく動かさぬよう皆で同時に入り、同時に上がるという集団入浴法がありました。その後明治に入ると、湯長の号令で時間を区切って入浴する「伝統湯」という入浴法が確立されました。 「伝統湯」では、入浴前に湯もみを行い、のぼせを防ぐために、手桶で頭に30杯以上の湯をかぶります。その後、湯長の号令で一斉に入湯し、3分間。同じく号令で一斉に上がる。これを1日4回繰り返します。 この「湯もみ」を行う際、調子を取るため歌われるのが「草津湯もみ唄」で、特に草津節が有名です。

「伝統湯」は、最盛期には6か所の浴場で行われており、「熱乃湯」では昭和32年まで行われておりました。現在は「千代の湯」で行われております。

1960年(昭和35年)から開始し、熱乃湯も観光施設として1968年 (昭和43年)に新たに建替えられました。この建物は1968年 (昭和43年) ~2014年 (平成26年) まで46年もの長い間、たくさんのお客様をお迎えし、多くの方に親しまれました。 伝統湯の様子を描いた木版画を題材にしたステンドグラス風の入場口は、夜間は内側からライトアップされ、撮影スポットとしても人気を集めました。(入場口デザイン:八田 勝枝)

2008年、デザイン会社を設立し、企業ブランド商品、建築装飾、サイン、アートを手がける。

2015年4月、「熱乃湯」は、大正ロマン風の建物へと生まれ変わりました。光あふれる施設内は2階建ての吹き抜けで、木の香りが漂います。

「チョイナチョイナ」の掛け声を響かせながら、今日も草津温泉の伝統を継承しています。